先週の金曜日は、節分の豆まきでした。

節分は、心の中にいる悪い鬼を追い出し、一年間の健康を祈る行事です。

「みんなの心の中にいる鬼はどんな鬼?」という問いに、一人ひとりが何かしらの鬼を思い浮かべたようです。内省的に自分を振り返る事は大人でも難しい事ですが、「鬼」をシンボルとして、自分自身と向き合うことも年に一度くらいはいい機会なのかも知れません。

鬼という空想上の生物を子どもに見せることの良し悪しは、近年ちょっとした議論になっています。「それは虐待なのでは」という事まで言われています。

確かに、「鬼」を躾の道具にして、必要以上に子どもたちを脅してしまうことは好ましい事ではありません。ただし、日本人が文化的に積み重ねてきた、「空想の生き物・世界に想いを馳せて、畏敬の念を育む」という精神文化に幼児期から触れる事は悪いことではないのではないかと私は考えます。

こういう「文化的な営みとしての行事」に取り組むときに大切な事は、「近くにいる大人の絶対的な庇護」と「行事に対する意図性」があるかという事です。そういう意味でも近くにいる大人が倫理観を持って、丁寧に日本の文化、行事を伝えていくことが大切なのではないでしょうか。

さて、お話は、子どもたちの豆まきに戻ります。幼稚園に現れたのは赤鬼と緑鬼。園庭に来ると縦横無尽に大暴れです。鬼の存在に涙する子の姿もありました。保育者は全身で子どもたちを受け止めて、守ります。保安の先生の情報によると赤鬼と緑鬼は兄弟との事でした。散々子どもたちから「おにはー!そとー!ふくはー!うちー!」と豆を投げられ、最後は地面に倒れ込む緑鬼。赤鬼に担がれて逃げていきました。

鬼が逃げた後は、「もう鬼が来ませんように」。そんな祈りを込めて、弓を射りました。

弓でのお祓いはコロナ禍前以来の取り組みです。最初に見本で理事長先生が弓を射ってくださいました。その後は、年男年女の出番。今年の年男年女は、私(副園長)と、もも組担任N先生。二人ともなかなかの腕前(自画自賛でごめんなさい)で園庭から裏山まで飛ばすことが出来ました。

その後は、4月からの「こども園化の成功」を祈念して園長と保育園主任も弓を射りました。

幼稚園は全体的に「劇の会」に向かっている時期ではありますが、ひと時、劇から離れて全学年が一同に集まる、よい時間を過ごせたように思います。

節分は、心の中にいる悪い鬼を追い出し、一年間の健康を祈る行事です。

「みんなの心の中にいる鬼はどんな鬼?」という問いに、一人ひとりが何かしらの鬼を思い浮かべたようです。内省的に自分を振り返る事は大人でも難しい事ですが、「鬼」をシンボルとして、自分自身と向き合うことも年に一度くらいはいい機会なのかも知れません。

鬼という空想上の生物を子どもに見せることの良し悪しは、近年ちょっとした議論になっています。「それは虐待なのでは」という事まで言われています。

確かに、「鬼」を躾の道具にして、必要以上に子どもたちを脅してしまうことは好ましい事ではありません。ただし、日本人が文化的に積み重ねてきた、「空想の生き物・世界に想いを馳せて、畏敬の念を育む」という精神文化に幼児期から触れる事は悪いことではないのではないかと私は考えます。

こういう「文化的な営みとしての行事」に取り組むときに大切な事は、「近くにいる大人の絶対的な庇護」と「行事に対する意図性」があるかという事です。そういう意味でも近くにいる大人が倫理観を持って、丁寧に日本の文化、行事を伝えていくことが大切なのではないでしょうか。

さて、お話は、子どもたちの豆まきに戻ります。幼稚園に現れたのは赤鬼と緑鬼。園庭に来ると縦横無尽に大暴れです。鬼の存在に涙する子の姿もありました。保育者は全身で子どもたちを受け止めて、守ります。保安の先生の情報によると赤鬼と緑鬼は兄弟との事でした。散々子どもたちから「おにはー!そとー!ふくはー!うちー!」と豆を投げられ、最後は地面に倒れ込む緑鬼。赤鬼に担がれて逃げていきました。

鬼が逃げた後は、「もう鬼が来ませんように」。そんな祈りを込めて、弓を射りました。

弓でのお祓いはコロナ禍前以来の取り組みです。最初に見本で理事長先生が弓を射ってくださいました。その後は、年男年女の出番。今年の年男年女は、私(副園長)と、もも組担任N先生。二人ともなかなかの腕前(自画自賛でごめんなさい)で園庭から裏山まで飛ばすことが出来ました。

その後は、4月からの「こども園化の成功」を祈念して園長と保育園主任も弓を射りました。

幼稚園は全体的に「劇の会」に向かっている時期ではありますが、ひと時、劇から離れて全学年が一同に集まる、よい時間を過ごせたように思います。

本日、園舎の最終引き渡しがありました。

設計をして下さったジャクエツ様と工事を行って下さった加藤工務店様に、年長の子どもたちから「あたらしい ようちえん をつくってくれて ありがとう」「すてきな ようちえん つくって くれてありがとう」というお手紙と、「あたらしい ようちえん つくってくれて ありがとう」の言葉をみんなで送りました。

計画の段階も合わせると3年間という長い期間を何とか終えることが出来ました。保護者の皆様のご理解と、子どもたちの協力なくして、この事業はできませんでしたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

職員室側の通用門に新しい館銘板が設置され、本日子どもたちに一緒にお披露目をしました。この館銘板は理事長先生の直筆の文字を使用しています。素敵な館銘板になりましたので、ご来園の際には是非、見ていって下さいね。

設計をして下さったジャクエツ様と工事を行って下さった加藤工務店様に、年長の子どもたちから「あたらしい ようちえん をつくってくれて ありがとう」「すてきな ようちえん つくって くれてありがとう」というお手紙と、「あたらしい ようちえん つくってくれて ありがとう」の言葉をみんなで送りました。

計画の段階も合わせると3年間という長い期間を何とか終えることが出来ました。保護者の皆様のご理解と、子どもたちの協力なくして、この事業はできませんでしたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

職員室側の通用門に新しい館銘板が設置され、本日子どもたちに一緒にお披露目をしました。この館銘板は理事長先生の直筆の文字を使用しています。素敵な館銘板になりましたので、ご来園の際には是非、見ていって下さいね。

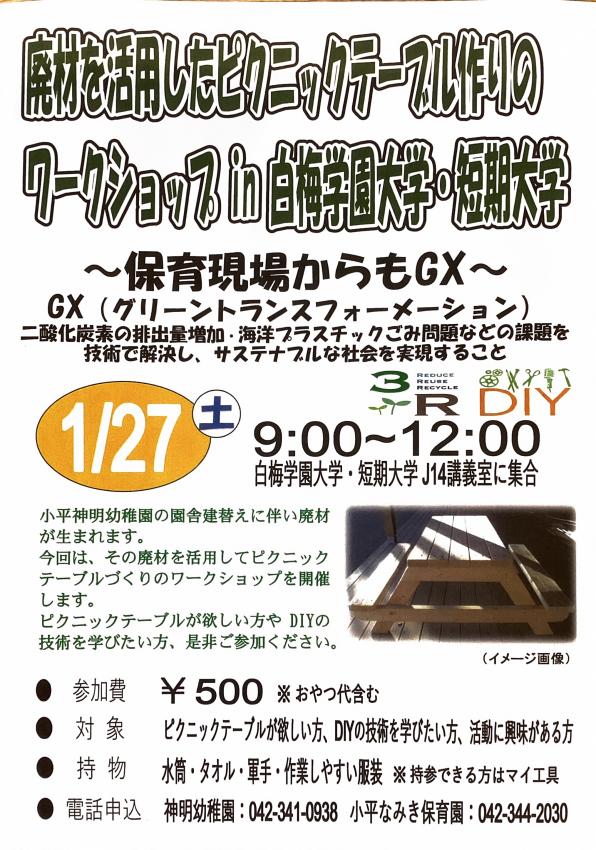

先週の土曜日に、チラシにあるイベントが実施されました。

小平市内にある「なみき保育園」の園長先生にご協力をいただき、白梅学園大学の先生方とも協同してのイベントになりました。実施に関しましては、その殆どをなみき保育園の園長先生、白梅学園大学の先生方に運営をしていただきました。感謝です。

このイベントでは、神明幼稚園の旧園舎のテラスを「ピクニックテーブル」に再加工するというワークショップでした。実際に制作したテーブルは参加してくださった園さんにも持ち帰ってもらいました。

当日は、近隣の幼稚園、保育園、公立の保育園、市役所の方、大学の先生方と、市内の子どもを取り巻く、多様な施設の方々と交流を図りながら、ワークショップが行われました。

神明幼稚園のテラスが、地域の交流を図り、自然環境を考えるキッカケになり、DIYの技術的な向上にも貢献していたら嬉しく思います。

私たちは新園舎の立替え事業の中で、多くの資源を消費しました。消費した資源の多さに比べたら、テラスの再活用は本当に小さな取り組みではありますが、この活動を通して私たち大人自身が環境について考えたり、子どもたちにも、持続可能な社会にしていくための暮らしについて伝えることが出来たらよいなと思います。

今回のワークショップは、白梅学園大学の学長・高田先生にもご参加いただきGXの考え方についても教えていただきました。(写真3枚目は高田学長が木を切っています)GXにも興味を持ち、脱炭素を目指して行きたいと思います。

今日は早速作ったテーブルを拠点にして、子どもたちがごっこ遊びを展開していました。自分たちで作ったものを子どもたちが使ってくれると嬉しい気持ちになりますね。来園の際にはテーブルにもご注目いただけましたら幸いです。

今後も、白梅学園大学や地域の幼稚園・保育園と協同して、小平の子育て環境がよりよくなっていくといいなと思います。

小平市内にある「なみき保育園」の園長先生にご協力をいただき、白梅学園大学の先生方とも協同してのイベントになりました。実施に関しましては、その殆どをなみき保育園の園長先生、白梅学園大学の先生方に運営をしていただきました。感謝です。

このイベントでは、神明幼稚園の旧園舎のテラスを「ピクニックテーブル」に再加工するというワークショップでした。実際に制作したテーブルは参加してくださった園さんにも持ち帰ってもらいました。

当日は、近隣の幼稚園、保育園、公立の保育園、市役所の方、大学の先生方と、市内の子どもを取り巻く、多様な施設の方々と交流を図りながら、ワークショップが行われました。

神明幼稚園のテラスが、地域の交流を図り、自然環境を考えるキッカケになり、DIYの技術的な向上にも貢献していたら嬉しく思います。

私たちは新園舎の立替え事業の中で、多くの資源を消費しました。消費した資源の多さに比べたら、テラスの再活用は本当に小さな取り組みではありますが、この活動を通して私たち大人自身が環境について考えたり、子どもたちにも、持続可能な社会にしていくための暮らしについて伝えることが出来たらよいなと思います。

今回のワークショップは、白梅学園大学の学長・高田先生にもご参加いただきGXの考え方についても教えていただきました。(写真3枚目は高田学長が木を切っています)GXにも興味を持ち、脱炭素を目指して行きたいと思います。

今日は早速作ったテーブルを拠点にして、子どもたちがごっこ遊びを展開していました。自分たちで作ったものを子どもたちが使ってくれると嬉しい気持ちになりますね。来園の際にはテーブルにもご注目いただけましたら幸いです。

今後も、白梅学園大学や地域の幼稚園・保育園と協同して、小平の子育て環境がよりよくなっていくといいなと思います。

園庭が広くなり、 外遊びも盛んになってきました!! ボールも 思い切り蹴れる環境、やっぱり良いな~と私も嬉しいです! ある遊びの時間、数人で「サッカーをやろう!」ということに。サッカーといえば、ゴールが必要だよねという話になり、私はすぐに「遊びの中で使える小さなゴール、前あったなぁ、どこにしまってるんだろう...」と考えていました。子どもたちに「岳先生にどこにしまってあるか聞きに行こう!!」と言ったのですが、子どもたちは、 完全に私の言葉をスルー。 (笑)

何やら協力して三角コーンと可動遊具の板をせっせと運びます。 しばらく様子を見ていると、 「ほら、先生ゴールできたからサッカーやるよー! 」 と言われました。

自分たちでゴールを作ったんです。

そしてサッカースタート!

しかし、 強いボールが当たると三角コーンと板が倒れてしまいます。 すると次は、砂場からシャベルを持ってきて、 三角コーンの上の穴から土をいれていく子どもたち。 三角コーンが重くなったら 動かないと考えたようでした。

子どもってすごい。

大人は物事に適した便利なものを知ってしまっているので、 「ゴールが必要=ゴールとして作られたものを持ってこよう」と 思った私と、「ゴールが必要=どうやって作ろうかな」と考えた 子どもたち。 そして、 作ったものに不便が生じたとき、 また 「どうしよう」と考え知恵を使うのは子どもたちが大人に教えられたものではない自由な遊びの中で培ってきた力ですね。

神明幼稚園ならでは環境の中で、 生活を自分で作り考える力が ぐんぐん伸びていっている姿を感じ、思わず心動いたエピソードでした!

上記の文章は年少こじか組の「クラスだより」から引用させてもらった文章です。

私たち保育者は時々、「子どもがつくる生活」という言葉を口にします。”子どもたちが自治的に生活を進めているだろうか”という事を必死に考えます。

時々、「子どもが自分たちで生活をするのだから大人は見守っているだけで、、、」ということも耳にします。しかし、それは「自由なのではなく、放任なのではないか」と危険性を感じる事もあるのです。

子どもの自治と言っても、まだ生まれて数年の子どもたちが、大人の関わりなく生活を賄うことは難しい事です。

私の尊敬する保育学の先生の言葉に「大人まじり子ども集団」という言葉があります。

つまり、「大人も共同生活者の一人として関わりながら、子どもたちが”自分たちで生活を進めている実感”を持ちながら暮らしていく事が大切なのだ」ということです。

「大人からの全面的な自立」というよりも、その年齢なりの「大人からの精神的な自立」が生活の中に垣間見える状況が「子どものつくる生活」と言えるのではないでしょうか。

保育者は、子どもが生活を創りだそうとする姿勢を見出し、精神的に自立していこうとする姿を大切に受け止めていくことが必要なのだと上記の文章から改めて感じるのでした。

何やら協力して三角コーンと可動遊具の板をせっせと運びます。 しばらく様子を見ていると、 「ほら、先生ゴールできたからサッカーやるよー! 」 と言われました。

自分たちでゴールを作ったんです。

そしてサッカースタート!

しかし、 強いボールが当たると三角コーンと板が倒れてしまいます。 すると次は、砂場からシャベルを持ってきて、 三角コーンの上の穴から土をいれていく子どもたち。 三角コーンが重くなったら 動かないと考えたようでした。

子どもってすごい。

大人は物事に適した便利なものを知ってしまっているので、 「ゴールが必要=ゴールとして作られたものを持ってこよう」と 思った私と、「ゴールが必要=どうやって作ろうかな」と考えた 子どもたち。 そして、 作ったものに不便が生じたとき、 また 「どうしよう」と考え知恵を使うのは子どもたちが大人に教えられたものではない自由な遊びの中で培ってきた力ですね。

神明幼稚園ならでは環境の中で、 生活を自分で作り考える力が ぐんぐん伸びていっている姿を感じ、思わず心動いたエピソードでした!

上記の文章は年少こじか組の「クラスだより」から引用させてもらった文章です。

私たち保育者は時々、「子どもがつくる生活」という言葉を口にします。”子どもたちが自治的に生活を進めているだろうか”という事を必死に考えます。

時々、「子どもが自分たちで生活をするのだから大人は見守っているだけで、、、」ということも耳にします。しかし、それは「自由なのではなく、放任なのではないか」と危険性を感じる事もあるのです。

子どもの自治と言っても、まだ生まれて数年の子どもたちが、大人の関わりなく生活を賄うことは難しい事です。

私の尊敬する保育学の先生の言葉に「大人まじり子ども集団」という言葉があります。

つまり、「大人も共同生活者の一人として関わりながら、子どもたちが”自分たちで生活を進めている実感”を持ちながら暮らしていく事が大切なのだ」ということです。

「大人からの全面的な自立」というよりも、その年齢なりの「大人からの精神的な自立」が生活の中に垣間見える状況が「子どものつくる生活」と言えるのではないでしょうか。

保育者は、子どもが生活を創りだそうとする姿勢を見出し、精神的に自立していこうとする姿を大切に受け止めていくことが必要なのだと上記の文章から改めて感じるのでした。

神明幼稚園のこども園化に向けた工事も概ね終了し、園庭も全面使えるようになりました。

外構の木フェンスは多摩産材を使用し、神明幼稚園らしい木の温もりを感じる外観となっています。

※多摩産材を使用する為、東京都からの補助をいただいての実施となっています。

今日は、うめ組の子どもたちに誘われて、園庭にリレーの線を引きました。すると、年長組も次々と「いーれーてー!」と入ってきて、大人数でリレーが展開されました。

クラスも学年も入り混じりながら、元気よくリレーを楽しむ姿。”神明幼稚園らしい園庭がかえってきたなぁ”と感慨深かったです。

2月には園庭に遊具もかえってくるため、一部園庭が使えなくなる部分もありますが、それでも広々と使える園庭を有効活用し、楽しい3学期を過ごしていきたいと思います。

※裏山も工事が終了し、園庭と同じくらいの広さになっています。裏山の紹介も近々します!

外構の木フェンスは多摩産材を使用し、神明幼稚園らしい木の温もりを感じる外観となっています。

※多摩産材を使用する為、東京都からの補助をいただいての実施となっています。

今日は、うめ組の子どもたちに誘われて、園庭にリレーの線を引きました。すると、年長組も次々と「いーれーてー!」と入ってきて、大人数でリレーが展開されました。

クラスも学年も入り混じりながら、元気よくリレーを楽しむ姿。”神明幼稚園らしい園庭がかえってきたなぁ”と感慨深かったです。

2月には園庭に遊具もかえってくるため、一部園庭が使えなくなる部分もありますが、それでも広々と使える園庭を有効活用し、楽しい3学期を過ごしていきたいと思います。

※裏山も工事が終了し、園庭と同じくらいの広さになっています。裏山の紹介も近々します!

劇の会に向けた取り組みが各クラス始まっています。

年少さんも、クラスの仲間と絵本の世界を演じてみることで、自分以外の他者になってみることや、お話の世界を再現することの楽しさを感じています。

こいぬ組に行ってみると、KちゃんとMちゃんが仲良く遊んでいます。

KちゃんとMちゃんは、『てぶくろ』(ウクライナ童話)の劇で使っている大きな手袋の絵を横に倒して、その上で寝ています。

私たち大人は、この『てぶくろ』といえば絵を立てて使い、その中にどんどん動物が増えていくやりとりを楽しむことをイメージします。

しかし、MちゃんとKちゃんは、その手袋を横に寝かせて、その上で、さながらの生活を展開しているのです。Mちゃん、Kちゃんがやっている遊びの方が「『てぶくろ』の中で暮らしているのはだーれー?」というお話に出てくる言葉を思わず言いたくなってしまう状況で、臨場感があるなと感動してしまいました。

そこで、声をかけてみました。

私「てぶくろで暮らしているのはだーれー!?」

Mちゃん「いま ねてるから こえ かけないで くださーい!」

私「私も入れておくれよ」

K「えー!?」

Mちゃん「おとなが はいると せまくなるから はいらないで くださーい!」

私「えー!!いれておくれよー」

Mちゃん「しょうがないなー」

Kちゃん「あさごはん つくるから ちょっと まってて くださいね」

Mちゃん「サラダも つくるから やさいも たべなさい!」

私が想像していた以上に、さながらの生活が展開されていました。笑

お話の世界と、普段楽しんでいる「ままごと」遊びが混じり合い、遊びもより豊かになっています。面白いですね。

年少さんも、クラスの仲間と絵本の世界を演じてみることで、自分以外の他者になってみることや、お話の世界を再現することの楽しさを感じています。

こいぬ組に行ってみると、KちゃんとMちゃんが仲良く遊んでいます。

KちゃんとMちゃんは、『てぶくろ』(ウクライナ童話)の劇で使っている大きな手袋の絵を横に倒して、その上で寝ています。

私たち大人は、この『てぶくろ』といえば絵を立てて使い、その中にどんどん動物が増えていくやりとりを楽しむことをイメージします。

しかし、MちゃんとKちゃんは、その手袋を横に寝かせて、その上で、さながらの生活を展開しているのです。Mちゃん、Kちゃんがやっている遊びの方が「『てぶくろ』の中で暮らしているのはだーれー?」というお話に出てくる言葉を思わず言いたくなってしまう状況で、臨場感があるなと感動してしまいました。

そこで、声をかけてみました。

私「てぶくろで暮らしているのはだーれー!?」

Mちゃん「いま ねてるから こえ かけないで くださーい!」

私「私も入れておくれよ」

K「えー!?」

Mちゃん「おとなが はいると せまくなるから はいらないで くださーい!」

私「えー!!いれておくれよー」

Mちゃん「しょうがないなー」

Kちゃん「あさごはん つくるから ちょっと まってて くださいね」

Mちゃん「サラダも つくるから やさいも たべなさい!」

私が想像していた以上に、さながらの生活が展開されていました。笑

お話の世界と、普段楽しんでいる「ままごと」遊びが混じり合い、遊びもより豊かになっています。面白いですね。

今日は、子育て支援室で、お母さんのサークル活動の一つとして、子ども園の開園に向けた教材作りをしてくださっていました。

裁縫が出来ない私にとって、お母さんたちの手つきは職人さながらです。

子育ての悩みなどを話しながら、手作業を進めていく、穏やかな時間が流れていました。

幼稚園の為に、ご尽力いただき感謝です。

神明幼稚園では、今年度より、ときわ会の活動を”サークル活動”として、参加したい保護者が、参加したいときに自由に参加できる活動となっています。サークルにてお母さんたちも充実した活動を行って下さっていて、保護者の方たちの活気が園によい影響を与えてくれているように感じます。

裁縫が出来ない私にとって、お母さんたちの手つきは職人さながらです。

子育ての悩みなどを話しながら、手作業を進めていく、穏やかな時間が流れていました。

幼稚園の為に、ご尽力いただき感謝です。

神明幼稚園では、今年度より、ときわ会の活動を”サークル活動”として、参加したい保護者が、参加したいときに自由に参加できる活動となっています。サークルにてお母さんたちも充実した活動を行って下さっていて、保護者の方たちの活気が園によい影響を与えてくれているように感じます。